|

114-04-21 感恩學苑 113-2 第一場 - 品質:(猴子也會做的)黏土小鳥

講師:邱俊彥 活動簡介:透過黏土雕塑與鳥類解剖學的結合,理解羽毛與身體結構的基本概念,掌握黏土塑形技巧,並培養對動物造型藝術的興趣,進一步加深對鳥類形態與創意手作的認識。 生物與藝術,看似屬於截然不同的領域,實則能在創作中巧妙交融,激發出別具一格的美感與理解力。亞洲大學感恩學苑於114年4月21號晚間六點半在HB88舉辦「(猴子也會做的)黏土小鳥」活動,盛邀邱俊彥講師帶領學生從鳥類的基本結構與生態特徵出發,了解不同鳥種在自然界中的適應與演化意義,並以簡易黏土創作實作,學習透過觀察與造型表現生物特徵,臨摹出鳥類的姿態。 活動開始,講師以鳥類基礎生物學知識為引導,從鳥類的身體結構、羽毛特徵與生態習性切入,說明不同鳥種在生存適應、築巢與遷徙中的多樣表現,並延伸至自然界中色彩、形態與功能的關聯性,藉由生物解剖與生態行為的講解,學生得以理解鳥類外型設計與生存策略的關係,隨後,講師進一步指導如何以黏土進行鳥類造型,強調觀察細節、比例掌握與形態表現的技巧,讓學生在創作過程中深化對生物結構與藝術表達的理解。

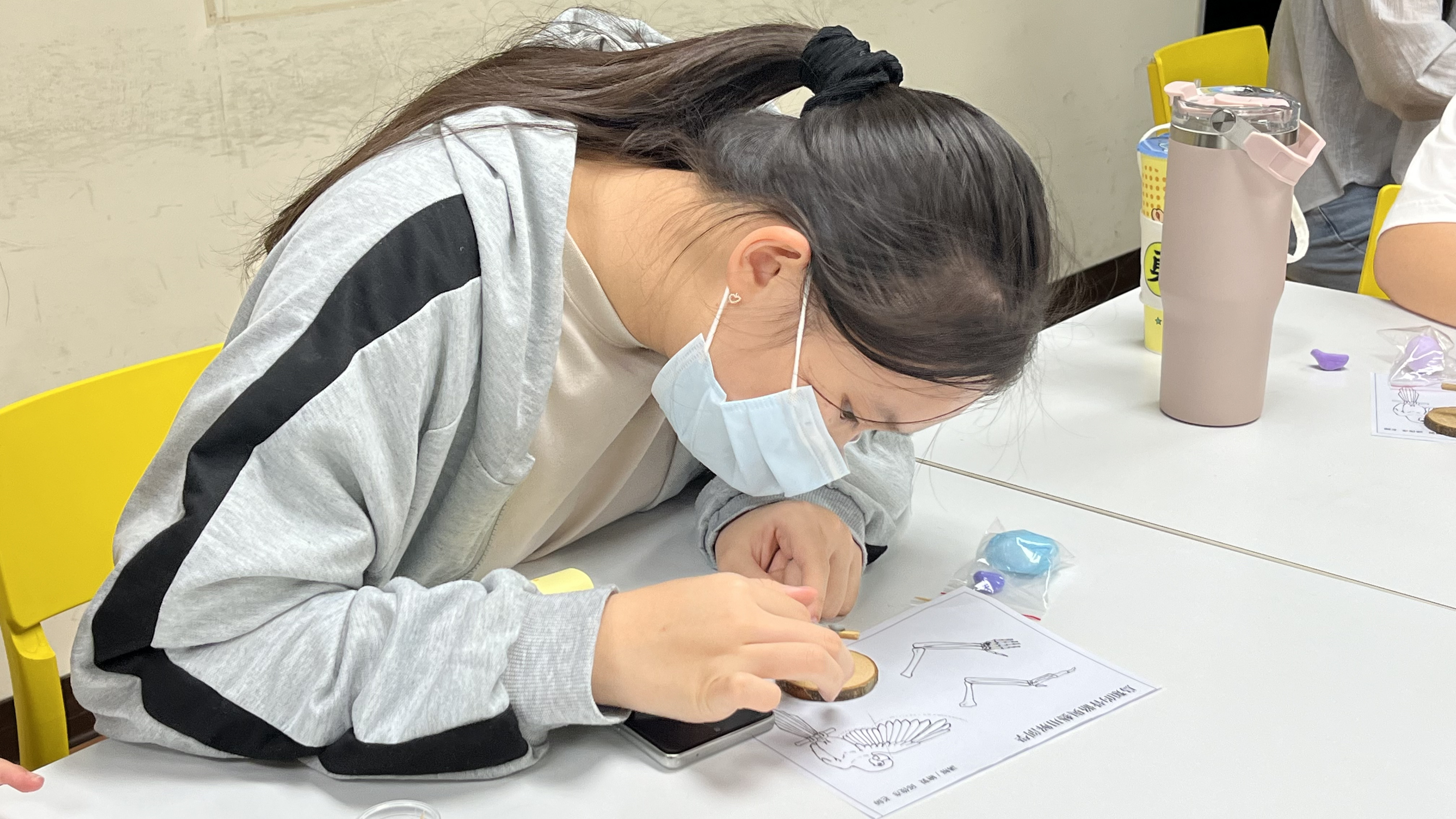

接著,同學們開始動手捏塑,從觀察鳥類的基本外型出發,以簡單的結構組合頭部、身體、翅膀與尾羽,並依循生物解剖學的比例概念,嘗試將鳥類的動作與特徵以黏土具象呈現,過程中專注於塑形、平衡與細節修飾,並運用不同色彩搭配強化小鳥的個性特色,在塑作的過程裡,學生不僅鍛鍊了立體空間感與臨摹的能力,也在創作中,深化了對自然生物結構的理解,並且體會到藝術表現與生物知識之間的結合與互動。 商設系邱詠寊同學表示: 透過這次活動了解了如何調整鳥類的型態與比例,也觀察到其他同學製作的寫實派小鳥作品。如果未來有機會再次參與,會希望挑戰製作出更擬真的飛行羽毛。 職治系鍾德蓁同學表示: 原本以為黏土製作小鳥很簡單,實際動手後才發現需要投入大量耐心與手部的精細操作,但當完成作品時,感受到滿滿的成就感。 職治系吳文婷同學表示: 這次學習到了鳥類翅膀的基本解剖結構,也掌握了如何以簡單的方式,運用黏土表現小鳥的造型。 商設系陳思華同學表示: 在這堂課中,我學習到了鳥類的翅膀結構以外,還學習到鳥類的不同特徵,並透過黏土將其捏塑出來。 幼教系江孟芸同學表示: 今天的活動非常有趣,老師先是講解鳥的解剖學,讓我們以便後續的製作更流暢,製作的過程可以自己製作喜歡的鳥類,做出來蠻像的 所以超有成就感! 活動結束後,參與活動的23位同學表示,透過這次動手體驗,他們不僅學習到以基礎生物解剖概念觀察與表現鳥類結構,也在黏土創作中提升了空間感與細節塑形能力,在實作過程中,理解了自然生物外型與功能之間的關聯,並透過親手製作小鳥模型,培養了對生命結構的觀察力與藝術詮釋的敏銳度,講師期望藉由這樣的實作引導,讓學生在創作中自然結合生物知識與藝術想像,同時激發他們對自然界與立體藝術的興趣與尊重。 |